在庫管理術

消耗品管理|在庫を見える化して欠品や過剰在庫を解消する方法とは?

コピー用紙や文具、帳票等の企業で使用する消耗品。利用頻度が高く、消費のスピードが早い消耗品は在庫管理が難しい物品です。

消耗品管理は作業自体は非常に単純なものですが、管理点数が多いのが特徴。また在庫を切らしてしまうと、本来の業務に支障が出てしまいます。

今回は消耗品管理に関するあらゆる課題を整理し課題解決の糸口となる、「見える化」と「一元管理」が可能な発注管理システムの活用術を紹介します。

消耗品管理がうまくいかない理由と課題

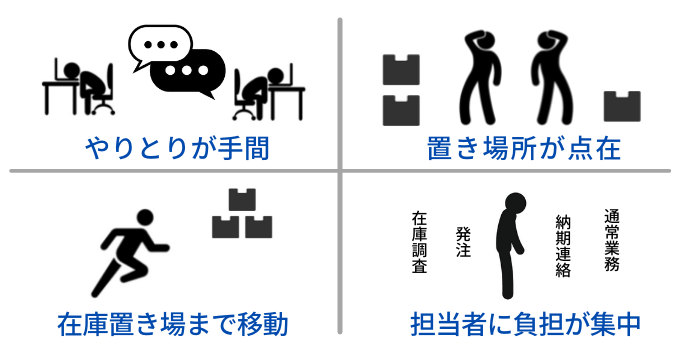

発注依頼のやりとりが大変

消耗品の残りが少なくなったら、消耗品の発注管理をしている部署に依頼をする必要があります。依頼を出すタイミングが遅くなることで、在庫が切れてしまうということもあるかもしれません。

自分の仕事を中断し、発注担当部署にメールや電話で依頼するやりとりが負担になっているのが主な原因です。発注依頼を後回しにしたり、見て見ぬ振りをすることが常態化しているケースもあります。

在庫が過剰になっている

必要な消耗品がないと思って発注したら、別の場所にストックしてあった、という失敗を繰り返して、消耗品在庫が過剰になっている場合があります。

これは主に消耗品の置き場が固定化されていない、もしくは置き場が複数箇所あることが原因です。在庫切れを恐れ、必要数以上の在庫を持っているケースも珍しくありません。

在庫確認のために移動が発生する

消耗品の在庫数は現物を目視で数える方法で確認をしている企業が大いようです。消耗品管理のためにエクセルで在庫管理表を作ったり、在庫管理アプリ等のツールを利用したりしている場合でも、実際に在庫のある場所に足を運ぶことに代わりはありません。

アフターコロナの時代、リモートワークを実施する企業の割合が増えました。しかし、オフィスにある消耗品の在庫確認のために出社を余儀なくされている人が出ているのが現状です。

担当者に負担が集中する

消耗品の在庫管理には発注点や発注量の知識が必要になります。

不特定多数の人が残数確認や発注に関与すると、その分ミスがふえるため、在庫管理に担当者制を採用する企業も多いのではないでしょうか。

在庫管理の担当者をおくことで、たしかにミスは少なくなります。

しかし通常業務と兼務で消耗品の在庫管理にあたることがほとんどのため、担当者に責任が集中します。仕事量が多くなるため、担当者にはストレスが重くのしかかることも。

さらに、担当者が異動・退職の際に混乱が起きる可能性も。担当者が入れ替わるたびに、教育・研修コストがかかるリスクを見ておく必要があります。

消耗品管理の課題を解決!見える化と一元管理を叶える発注管理システムの活用術は?

消耗品管理の在庫切れや過剰在庫を防ぐためには、今や「見える化」や「一元管理」が欠かせません。多拠点に在庫されがちな消耗品の在庫量推移を俯瞰的に可視化し、また在庫量データの一元管理を行えば、情報共有の不備や重複発注を減らすだけでなく、過剰在庫を抑制する効果も期待できます。

従来はエクセルで作成した在庫管理表や備品管理台帳を用いる方法が一般的でしたが、近年は発注管理システムの消耗品対応版や消耗品管理アプリなどを活用し、リアルタイム監視による効率化が注目されています。担当者の作業負担も大幅に削減できるため、よりスムーズな消耗品管理が可能となるでしょう。

エクセル管理のメリットと限界

エクセルの消耗品の在庫管理表や消耗品管理に適したテンプレートはカスタマイズが容易で、運用コストも比較的低いのが利点です。

しかし手動での入力・更新や担当者間のデータ共有不備が起こりやすく、在庫数の食い違いや発注ミスが発生しがちである点は無視できません。

最新の発注管理システムで実現する「見える化」

発注管理システムにおける消耗品対応版を導入すれば、在庫情報をリアルタイムに確認できます。近年のサービス形態の大半を占めるクラウド型であれば、遠隔地の部署やテレワークでもブラウザ上で在庫量や発注状況の共有が可能です。

エクセルでは防ぎきれなかった更新漏れや二重発注のリスクを低減します。さらに消耗品の在庫量や入出庫・ロケーションを読取り自動送信するデジタルツールが発注管理システムと連携しているなら、「どこに・どれだけ」在庫があるのかを俯瞰的に可視化できます。

「一元管理」で在庫ロスとリスクに強い体制を構築

備品管理台帳など複数の管理帳票を集約し、在庫データを自動更新することで、部署ごとのばらつきや担当者異動による混乱を防止できます。さらに、BCP(事業継続計画)の観点からも、災害・緊急時に必要な消耗品の在庫を一括確認し、不足がないかを素早く把握できる体制づくりが重要です。

導入検討時に押さえておきたい費用対効果

近年のSaaS業務形態ではサブスクリプション形式が多く、発注管理システムもその例に倣っています。在庫情報を直接現場で読み取るデジタルツールがある場合は初期費用がかかるケースも。

しかし、消耗品の在庫圧縮や担当者の人日コスト軽減、さらに緊急時の混乱回避などを加味すると、長期的にはROI(投資対効果)は大きくなります。

自社に合った管理システムを選ぶためのポイント

導入前に「どの程度の在庫削減を目指すのか」「どの部署が管理に関わるのか」を明確にし、運用負担が最小化できる仕組みを選びましょう。また従来の消耗品置き場や作業導線を大きく変更しなければ導入できないシステムは、おすすめできません。

というのも消耗品はその特性上、必要な場所で必要な時に使用でき、補充に滞りがないのが前提です。現場の人間の動きや、補充や発注業務のどこかでボトルネックが発生することがないようにしましょう。

将来的な事業の規模拡大はもちろん、昨今の人手不足による労働力確保の難しさも考慮に入れると、非生産的な消耗品のような物品管理はより効率的かつ迅速に業務が遂行できる体制を整えることが成功のカギとなります。

消耗品管理の課題を解決するスマートマットクラウド

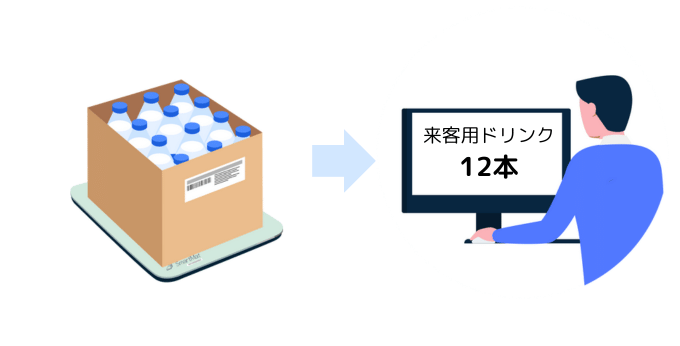

このような消耗品管理の課題を解決するには、消耗品管理の自動化がおすすめです。重量型IoT「スマートマットクラウド」なら目視や手書きに頼らず消耗品の実在庫をリアルタイムに把握できます。

スマートマットの上に管理したいモノを載せるだけで設置が完了。あとはマットが自動でモノの在庫を検知、クラウド上でデータを管理し、適切なタイミングで自動発注します。

タグやバーコードの貼り付け・読み取りなどの作業負担もなく、管理画面から実在庫の自動記録や、確認ができます。

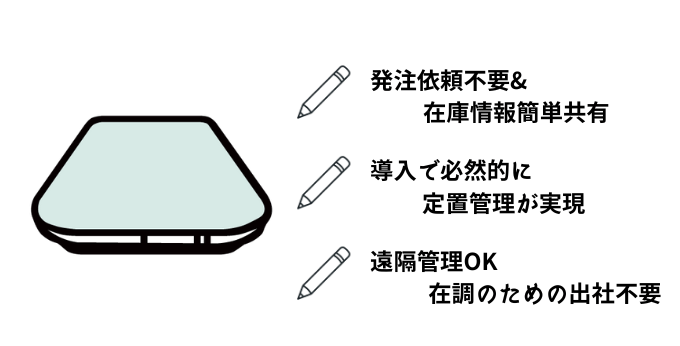

在庫情報・発注状況の自動共有

消耗品の発注には、現在在庫がいくつあるのかという在庫情報が必要です。また現場では在庫が少なくなっているけれど、発注が出ているのかどうかという現状を把握しておく必要があります。

「スマートマットクラウド」は、管理画面から在庫状況を確認でき、関係者に在庫情報や発注通知メールを自動で送信することもできます。

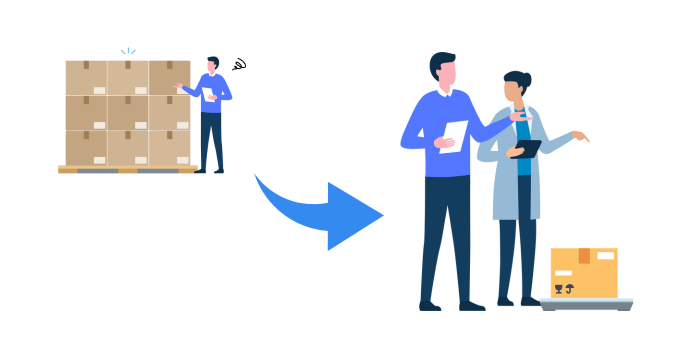

定置管理の導入

置き場所を固定する定位置管理は、在庫管理の基本のひとつです。

アイテムの置き場が定まっていないと、在庫総数の把握が難しくなります。

定位置管理は消耗品管理の第一歩。消耗品で欠品や過剰在庫が発生している企業は、まずもののひとつひとつに置き場所を決めることから始めましょう。

スマートマットクラウドは1枚のマットで1アイテムを管理するため、社内の定位置管理のルール浸透にも効果的です。

遠隔管理の実施

消耗品の在庫切れ回避には定期的な在庫チェックが欠かせません。

重量IoT「スマートマットクラウド」はあらかじめ設定したタイミングで自動で残量を計測し、残りが少なくなったものを自動発注できます。

遠隔管理ができるため、消耗品が置いてある場所に実際に移動する必要はありません。

スマートマットクラウドの基本機能

スマートマットクラウドは、株式会社スマートショッピングが運用するIoT重量計、スマートマットを利用した在庫管理・発注自動化サービスです。

これまで一括購入が難しく、在庫確認や発注依頼に多大な労力がかかっていた消耗品の管理を自動化。補充作業の工数を大幅に削減し担当者のモチベーション向上に貢献します。

●さまざまな自動発注に対応

お客様の発注先に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です

●在庫圧縮を促進

推移を把握できるグラフで適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進します

●置く場所を選びません

スマートマットはA3サイズ〜A5サイズまでの3サイズ展開。ケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能。

● API・CSVでのシステム連携実績も多数

自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。

●安心サポート

現場への導入に向けては、専門のカスタマー・サクセス担当が、お客様を厚くサポートします。

消耗品管理を効率化!スマートマットクラウド導入事例

スマートマットクラウドは、現在多くの企業様に導入いただいています。導入によって消耗品管理を効率化できた事例をご紹介します。

この記事を書いた人

スマートマットクラウド メディア編集部

スマートマットクラウド メディア編集部です。業務効率化や業務の課題解決などをわかりやすく解説します!

【スマートマットクラウドとは?】

スマートマットの上にモノを置き続け、重さで数を数えるIoTサービスです。

ネジなどの部品、副資材・仕掛品・粉モノや液体の原材料まで、日々の在庫確認や棚卸・発注まで自動化します。