在庫管理術

【プロが教える】わかりやすくて見やすいExcel在庫管理表の作り方・育て方【運用が続くコツ】

在庫管理表とは?

在庫管理表(inventory control form) とは、在庫管理の際に必要な在庫の情報を記録し計算するための表のことをいいます。

この記事では、在庫管理表の簡単な作り方と運用術をわかりやすく徹底解説します。

手書き管理の非効率や入力ミスから解放され、欠品や過剰在庫を防ぐための第一歩を、一緒に踏み出しましょう。

👉 この記事でわかること

-

業種別のExcel在庫管理表

-

初心者でも安心!3ステップでできる在庫管理表の作り方

-

作った後で失敗しない継続的な運用のコツと改善方法

まずはここから!すぐに使えるExcel在庫管理表

テンプレートから始めてみる在庫管理表

在庫管理表を作りたいけれど、自分でゼロから作るのは少し不安、という方も多いと思います。

まずは、基本的な項目を網羅したテンプレートを探し、「在庫管理表を使うと、どんな風に業務が楽になるのか」を体感してみてください。

✍️ 経験からの一言アドバイス

インターネット上に自社業務にマッチした完璧なテンプレートは存在しません。まずは自社の業種に一番近いものを選び、「7割合っていればOK」という気持ちで使ってみてください。大切なのは、在庫管理表を実際に使ってみること。

シンプルな在庫管理表から運用してみて、慣れてきたら自社に合わせてカスタマイズしていく方が、結果的にうまくいくことがほとんどなのです。

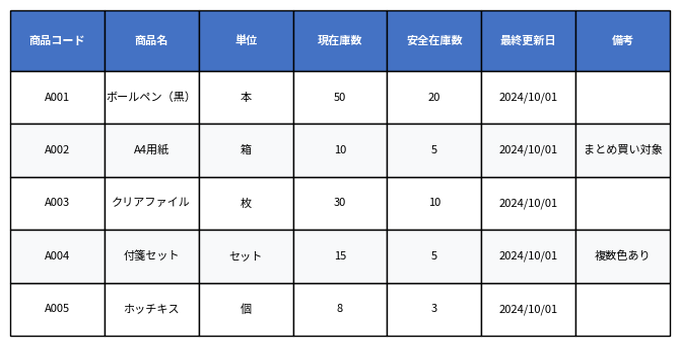

【基本】シンプルな物品在庫管理表

業種を問わず、あらゆる物品の管理に使える基本的な在庫管理表です。初めて在庫管理に取り組む方は、まずはこちらの項目を参考にしてください。

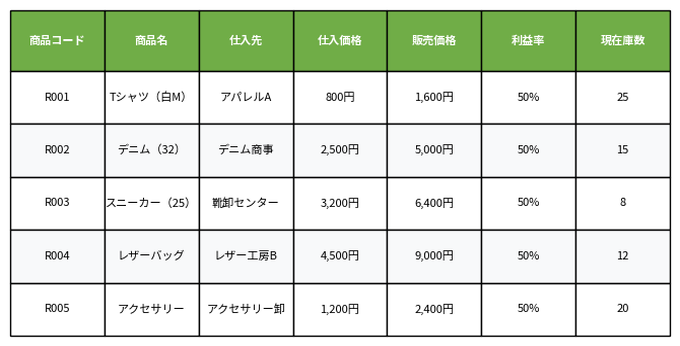

【小売店向け】商品在庫管理表(仕入先・売価項目付き)

商品の仕入先や販売価格も一緒に管理したい小売店様向けの在庫管理表です。どの商品をどこから仕入れているかが一目でわかります。

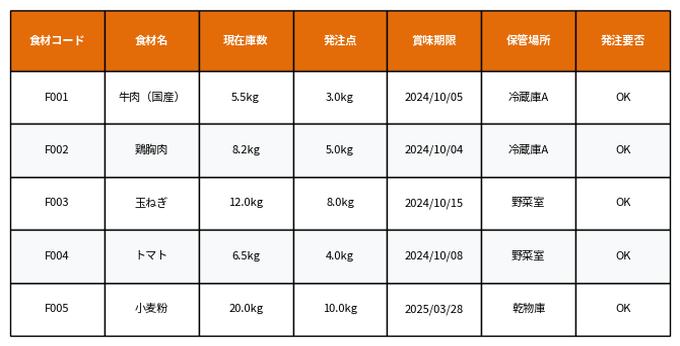

【飲食店向け】食材在庫管理表(賞味期限・発注点項目付き)

賞味期限の管理が重要な飲食店様向けの在庫管理表です。「発注点(これを下回ったら発注する在庫数)」の項目を作り、発注漏れを防ぎます。

関連記事:「飲食店の在庫管理」>>

関連記事:「食品製造業の在庫管理」>>

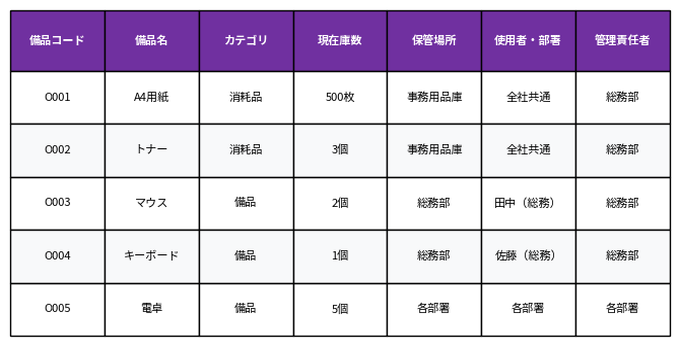

【消耗品・備品向け】備品在庫管理表(保管場所・使用者項目付き)

オフィス内の消耗品や備品を管理するための在庫管理表です。誰が何を使っているのか、どこに保管しているのかを明確にできます。

【初心者でも簡単】在庫管理表の基本的な作り方 3ステップ

少し在庫管理表を運用するイメージが湧いてきたでしょうか?

ここからは、テンプレートをカスタマイズしたり、ゼロから自社にぴったりの在庫管理表を作ったりするための、基本的な3つのステップを解説します。Excelの専門知識は不要です。一つひとつ、ゆっくり進めていきましょう。

ステップ1:管理したい項目を決める

まず最初に、在庫管理表に何の情報があれば便利かを考え、必要な項目を洗い出します。 最初は欲張らず、最低限必要なものから始めるのがコツです。

【最低限必要な基本項目】

- 商品コード/ID: 商品を識別するためのユニークな番号

- 商品名: 具体的な商品名

- 入庫数: 仕入れた商品の数

- 出庫数: 販売・使用した商品の数

- 現在庫数: 今ある在庫の数

【あると便利な応用項目】

- 日付: 入出庫があった日付

- 担当者: 作業を行った担当者名

- 仕入先: 商品を仕入れた取引先

- 保管場所: 在庫を置いている棚の番号など

- 備考: その他特記事項

ステップ2:Excelで表の形を作成する

必要な項目が決まったら、Excelで表を作成します。 1行目に項目名を入力し、2行目以降に実際のデータを入力していく形です。

このとき、Excelの「テーブルとして書式設定」機能を使うと、自動で色が付いて見やすくなるだけでなく、後で紹介する関数を使うときにも便利なのでおすすめです。

ステップ3:在庫数を自動計算する簡単な数式を入れる

在庫管理表の心臓部、「現在庫数」を自動で計算できるようにしましょう。

難しく考える必要はありません。簡単な足し算と引き算です。

例えば、E列を「現在庫数」、C列を「入庫数」、D列を「出庫数」とした場合、E2セルに以下の数式を入力します。

=(前の在庫数)+(今日の入庫数)-(今日の出庫数)

これを設定しておけば、入庫数と出庫数を入力するだけで、常に最新の在庫数が計算なしで自動で表示されるようになります。

もっと便利に!コピペで使える在庫管理の基本Excel関数3選

基本的な表が作れるようになったら、次は関数を使って、もっと便利で入力ミスが起きない在庫管理表へと進化させていきましょう。

「関数」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、心配ありません。

ここでは、在庫管理で特によく使う3つの便利な関数を、コピペで使える例文付きでご紹介します。

【自動集計】商品別の合計在庫数を出す「SUMIF関数」

SUMIF(サムイフ)関数は、「もし〇〇だったら、合計する」という命令ができる関数です。 これを使えば、商品リストの中から特定の商品だけの在庫数を自動で合計できます。

使用例: =SUMIF(A:A, "商品A", C:C)

意味: 「A列の中から『商品A』という文字を探し、見つかった行のC列(在庫数)をすべて合計してください」

【自動入力】商品コードを入れるだけで商品名を呼び出す「VLOOKUP関数」

VLOOKUP(ブイルックアップ)関数は、入力作業の手間とミスを劇的に減らしてくれる魔法のような関数です。 商品コードを入力するだけで、別の場所にある商品リストから、対応する商品名を自動で引っ張ってきてくれます。

使用例: =VLOOKUP(A2, 商品マスタ!A:B, 2, FALSE)

意味: 「A2セルに入力された商品コードを、「商品マスタ」シートのA列から探し、見つかった行の2列目(商品名)を表示してください」

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

VLOOKUP関数を使う際は、参照する範囲を「$」マークで固定(絶対参照)することを忘れないでください。初心者が最もつまずきやすいポイントです。

「関数がうまく動かない」という相談の9割が、この「$」の付け忘れが原因です。数式をコピーして他のセルで使う際に範囲がズレてしまい、エラーが起きてしまうのです。小さな一手間が、後々の大きなトラブルを防ぎます。

【自動通知】在庫が一定数を下回ったら「要発注」と表示する「IF関数」

IF(イフ)関数は、「もし〇〇だったらA、そうでなければB」という条件分岐ができる関数です。 在庫が設定した数を下回った場合に自動で知らせてくれる仕組みを作れば、発注忘れによる欠品を防げます。

使用例: =IF(C2<=10, "要発注", "")

意味: 「もしC2セル(現在庫数)が10以下だったら、『要発注』と表示し、そうでなければ何も表示しないでください」

作った後が本番!在庫管理表を形骸化させないための運用術

素晴らしい在庫管理表が作れても、使われなくなってしまっては意味がありません。

実は、在庫管理で最も重要なのは作った後の運用です。

ここでは、作った在庫管理表が使い続けられるための具体的な運用術をお伝えします。

正確性が命!棚卸で実際の在庫と表を一致させる

在庫管理表は、あくまでデータ上の在庫、理論在庫です。 このデータと、実際の在庫が一致しているかを確認する作業が棚卸です。 月に一度、あるいは四半期に一度でも構いませんので、必ず棚卸を行い、データのズレを修正する習慣をつけましょう。この地道な作業が、表の信頼性を保ちます。

ルール1:入力するタイミングと担当者を決める

「誰が、いつ入力するのか」というルールが曖昧だと、入力漏れが必ず発生します。 「商品が入荷したら、検品担当の〇〇さんがその日のうちに入力する」

「商品を出荷したら、梱包担当の△△さんが出荷伝票を見ながら入力する」

というように、具体的で明確なルールを決め、関係者全員で共有しましょう。

ルール2:ミスを防ぐ入力規則機能を活用する

手入力にはどうしてもミスがつきものです。 Excelの入力規則機能を使えば、特定の商品名しか入力できないようにしたり、日付以外のデータが入らないようにしたりと、入力ミスそのものを防ぐ仕組みを作ることができます。

ルール3:定期的に在庫管理表の見直し会を開き、項目を改善する

一度作った表が、ずっと完璧なわけではありません。

「この項目、やっぱりいらないね」

「こういう情報も管理したいね」

といった声は、実際に使っている現場の担当者から必ず出てきます。

月に一度、15分でも良いので関係者で集まり、表をより使いやすくするための「見直し会」を開くことを強くお勧めします。

✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス

完璧な在庫管理表を最初から作ろうとしないでください。まずは最低限の項目でシンプルに始め、日々の業務の中で「この項目も欲しいね」と、自社に合わせて在庫管理表を少しずつ育てる意識を持つことが、失敗しないための最も重要なコツです。

Excelで作った在庫管理表での管理に限界を感じたら

Excelは、在庫管理を始めるための非常に優れたツールです。

しかし、事業が成長していくにつれて、Excelでの管理に限界が見えてくることもあります。 その「サイン」を見逃さず、次のステップへスムーズに移行することも、大切な在庫管理の一部です。

こんなサインが出たら要注意!Excel管理の限界点

- 管理する品目数が500を超えて、ファイルが重くなった

- 複数の担当者が同時にファイルを編集できず、作業の待ち時間が発生している

- 入力ミスや数式の破損が頻繁に起こるようになった

- 販売管理や会計ソフトなど他のシステムとのデータ連携がしたくなった

これらのサインが見え始めたら、それは会社が成長している証拠でもあります。

在庫管理表の次の選択肢、在庫管理システムとは?

在庫管理システムは、Excelよりもさらに高度で正確な在庫管理を実現するための専門ツールです。 バーコード連携による入力の自動化、複数拠点でのリアルタイムな在庫共有、需要予測に基づいた自動発注など、Excelでは難しい機能を数多く備えています。

もしExcel管理の先に興味が湧いたら、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。 あなたの会社の次のステージに合った選択肢が見つかるはずです。

関連記事:「在庫管理ソフトの選び方とおすすめシステム比較」>>

Excel管理から在庫管理システムで管理時間を1/3に短縮した事例

在庫管理表に関するよくある質問(FAQ)

Q. Googleスプレッドシートで在庫管理表を作るメリット・デメリットは?

A. 最大のメリットは、複数人で同時に編集できる点と、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできる点です。一方、デメリットとしては、Excelに比べて関数の種類や処理速度が若干劣る場合があることや、オフライン環境では使えない点が挙げられます。

Q. 手書きの在庫管理表ではダメなのでしょうか?

A. 品目数が非常に少なく、担当者も1人だけであれば、手書きでも管理は可能です。しかし、計算ミスが起きやすい、情報の共有がしにくい、過去のデータを分析しにくいといった多くのデメリットがあります。業務効率や正確性を考えると、早い段階でExcelへ移行することをお勧めします。

Q. 見やすい在庫管理表を作るコツはありますか?

A. はい、いくつかコツがあります。まず、Excelのテーブル機能や条件付き書式を使って、行ごとに色を付けたり、在庫が少なくなったセルの色を変えたりすると視覚的に分かりやすくなります。また、不要な情報は非表示にし、スクロールしなくても全体が見渡せるように項目を絞ることも重要です。

まとめ:小さな成功から育てる在庫管理を始めよう

👉この記事のポイント

- まずは無料テンプレートをダウンロードして、在庫管理表を使ってみる

- 作り方の基本3ステップと便利な関数で、自社仕様に改善していく

- 棚卸との連携や社内ルールを決め、継続できる仕組みを作る

完璧を目指さず、シンプルな表から運用を始めることが成功の鍵です。日々の業務の中でもっとこうだったら便利なのに、と感じた点を、この記事で紹介した作り方や関数を使って、育てるように改善していきましょう。

在庫管理表を自動作成!「スマートマットクラウド」

Excelで作った在庫管理表は小規模スタートには最適ですが、品目数や拠点が増えると限界が訪れます。

そこで登場するのが、IoT重量センサーを使った自動計測型の在庫管理システム「スマートマットクラウド」です。

在庫管理に必要な棚卸を自動で

IoT重量計「スマートマット」の上に管理したいモノを載せるだけ。自動で24時間365日重量から在庫を数え、記録します。クラウドに保管された実在庫の記録データはいつでもPCから確認できます。これまで目視で確認し、手書きで数量を記入していた在庫管理作成を自動で行います。

画像入りでわかりやすい在庫一覧

在庫一覧の画面では、在庫のリアルタイムの数量と閾値が表示されます。

商品画像の表示により、数字や文字だけで構成された在庫管理表よりも在庫状況がわかりやすくなります。複数の在庫状況を示す一覧画面で、確認したい在庫を簡単に見つけることができます。

Excel管理と比べたメリット

- 入力ミスや更新漏れがなくなる

- 在庫差異や棚卸コストを削減できる

- 担当者依存を防ぎ、属人化を解消

- 発注タイミングが最適化され、欠品・過剰在庫を同時に防止