在庫管理術

フードロス【日本の現状や経済的影響、有効な対策や取り組み事例を紹介】

「フードロス」とは、本来食べられるはずの食品が無駄に捨てられる現象です。国内外で深刻な問題となり、環境や経済、社会に大きな影響を与えています。本記事では、フードロスと食品ロスの違いから現状、原因、対策、さらにはSDGsとの関連性までを詳しく解説します。

フードロスとは?

フードロスの概要を簡単に

「フードロス(英語: Food loss/食品ロス)」とは、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食品のことを指します。これは国内にとどまらず、世界規模で深刻な問題となっており、環境、経済、社会に大きな影響を及ぼしている状況です。SDGsの目標12「持続可能な生産消費形態を確保する」にも関連する重要課題です。

フードロスと食品ロスの違い

「フードロス」と「食品ロス」は明確な区別をせずに使われています。ほぼ同義語として扱われる場合がありますが、厳密には異なる概念を指しています。

食品ロス(Food Loss) は、本来であれば食べられるはずの食品が、生産から消費までの各段階で廃棄されることを指す広義の概念です。

フードロス(Food Waste) は、より狭義の概念で、主に流通過程や消費段階で発生する食品の廃棄を指します。国際的には、小売・消費段階、つまり食品サプライチェーンの後半で発生する廃棄を指します。

日本におけるフードロスの現状

世界から見た日本の現状

世界の食料廃棄の現状を見てみましょう。FAO(国際連合食糧農業機関)の報告書によると、世界の食料廃棄量は年間13億トンで、これは人のために生産された食品の約1/3を廃棄していることになります。

国連の補助機関であるUNEP(国連環境計画)がまとめた初の世界の食品ロスに関するレポート「UNEP Food Waste Index Report 2021」によると、日本は食品廃棄量で世界14位にランクされ先進国の中ではかなり上位に位置しています。

国内の現状

令和4年度の推計値によると、事業系食品ロスと家庭系食品ロスを合わせた日本の食品ロス量は約472万トン。

前年度と比べておよそ50万トン減少しましたが、食料の廃棄を2030年までに世界全体で半減させることを目標としたSDGs(持続可能な開発目標)のターゲットに照らしあわせると依然として高い水準です。

食品ロスを国民1人当たりに換算すると約103g、おむすび1個分の食品が毎日捨てられている計算になります。

フードロスが問題になっている理由【デメリット】

フードロスはなぜ問題なのでしょうか。具体的なデメリットを見ていきましょう。

環境悪化

捨てられた食品は処理工場に運ばれ、可燃ゴミとして処分されます。水分を含む食品は、運搬や焼却の際に地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)を排出します。また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。

廃棄コスト

廃棄するためには、ゴミの運送代、焼却代、廃棄場所の確保代など多くのコストがかかります。これは企業にとっても家庭にとっても経済的損失です。

人口増加と栄養不足

最新の統計によると、2023年時点で世界全体の栄養不足(十分な食料が得られていない状態)の人口は7.13億人~7.57億人と報告されています。この数字は、世界人口の約11人に1人に相当します*。食べられる食品を廃棄している一方で、多くの人が飢餓に苦しんでいるという矛盾が生じています。

参照:「2024年世界の食料安全保障と栄養の現状」(SOFI)

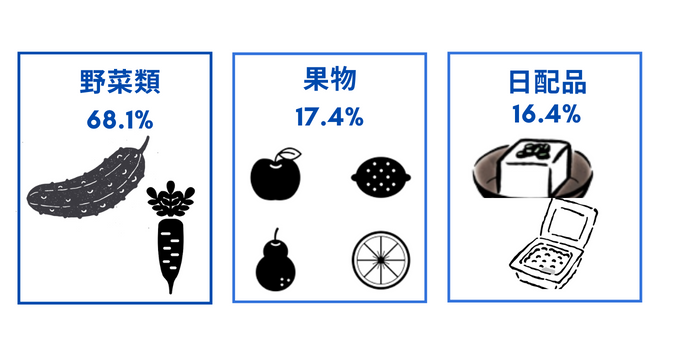

フードロスの区分と原因【なぜ発生する】

フードロスは、大きく以下の2つに大別されます。

家庭系フードロス

買い物のしすぎで腐らせてしまう、野菜の皮を過剰に剥く、作りすぎて食べきれないことが原因で家庭内で起こるものを、家庭系フードロスと呼びます。

事業系フードロス

食品メーカー、スーパーやコンビニ、ファミリーレストランなどの飲食店、サービス業企業や病院、学校等から出るものを、事業系フードロスといいます。事業系フードロスの主な原因は次のとおりです。

- 在庫管理が不十分で、必要量以上に食品の発注を出している

- 流通の過程(スーパーやコンビニの店頭)で賞味期限切れになってしまう

- 会社が販売できる量以上の食品を製造・調理し、売れ残る

日本のフードロスの半分以上は事業所から排出されたもの。日本国内全体のフードロスを減らすためには企業の努力が不可欠といえるでしょう。

【フードロス対策】個人でできる対策方法

フードロス削減は私たち一人ひとりの小さな行動から始まります。日常生活の中で実践できる効果的な対策をご紹介します。

買い物の工夫

買い物前に冷蔵庫の中身を確認し、必要な分だけ購入することがポイントです。買い物リストを作成したり、冷蔵庫の写真を撮ってから買い物に行くのも効果的です。また、店舗では「てまえどり」を実践し、賞味期限が近い商品から選ぶことで小売店のフードロス削減にも貢献できます。

保存・調理の工夫

食材の適切な保存方法を知ることで食品の寿命を延ばせます。野菜や果物ごとの最適な保存場所を調べ、冷凍保存も積極的に活用しましょう。調理面では、野菜の皮や茎など普段捨てる部分も料理に活用したり、余った料理を別のメニューにリメイクする技術を身につけると無駄が減ります。

外食時の対策

食べきれる量を注文し、残さず食べることを心がけましょう。どうしても食べきれない場合は持ち帰りを活用します。また、「TABETE」などのフードロスアプリを利用して、飲食店の余った料理を割引価格で購入するのも一つの方法です。

社会との連携

フードドライブやフードバンク活動への参加・支援も大切です。家庭で余っている未開封食品を寄付したり、自分のフードロス削減の取り組みをSNSで発信して周囲に広めることも効果的です。

食品ロスを減らす行動は環境保護だけでなく、家計の節約にもつながります。一人ひとりの小さな変化が、持続可能な社会の実現に貢献するのです。

【フードロス対策】事業所の取り組み方法

企業や事業所にとって、フードロスの削減は社会的責任を果たすとともに、コスト削減にもつながる重要な取り組みです。効果的な対策をいくつかご紹介します。

賞味期限・消費期限の管理改善

バーコードやQRコードを活用したデジタル管理システムで、賞味期限が近づいた商品に自動アラートが出るようにします。また、業界慣行の「3分の1ルール」の見直しや、年月日表示から年月表示への変更も検討価値があります。これらの取り組みは小売店と製造業者の協力が不可欠です。

販売方法の工夫

閉店間際や賞味期限が近い商品の計画的な値引き販売は効果的です。また、消費者が必要な分だけ購入できるバラ売りや小分け販売の導入も有効です。フードシェアリングアプリと連携し、売れ残り商品を割引価格で提供するシステムも活用しましょう。

社内意識改革

フードロスの環境・社会・経済的影響について全従業員を対象とした研修を実施し、部門横断的なチームを結成して多角的な改善提案を促進します。また、削減実績の継続的な計測と分析を行い、短期・中期・長期の目標を設定して進捗を評価することが重要です。

フードロス対策は環境負荷の低減だけでなく、企業イメージの向上にもつながる重要な経営課題です。長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。

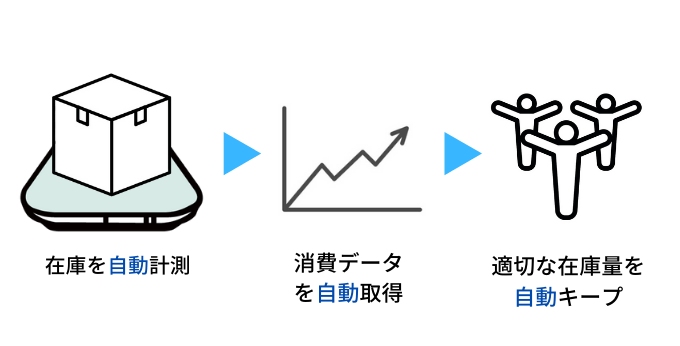

在庫管理の最適化

事業系フードロスの主要因は過剰在庫です。

AIや機械学習を活用した需要予測の精度向上や、IoT技術による在庫のリアルタイム把握が効果的です。特に季節変動や天候、イベント情報を取り入れた予測モデルは精度が高まります。また、FIFO(先入れ先出し)の原則を徹底し、古い商品から使用する仕組みを構築しましょう。

フードロスへの企業の取り組み事例

フードロスを削減するために多くの企業でも取り組みを始めています。その具体例をいくつかご紹介します。

スターバックス コーヒー ジャパン

2021年8月から、店舗での食品の廃棄を極力減らす「フードロス削減」を目指すプログラムをスタートしました。廃棄としてフードを無駄にしないため、ドーナツやケーキ、サンドイッチなどの店舗ごとの当日の在庫状況に応じて、閉店3時間前をめどに20%OFFで販売しています。スタバのフードロス対策は何時からという質問も多く、消費者の関心の高さがうかがえます。

オイシックス・ラ・大地株式会社

有機・無添加食品、ミールキットの通信販売を行う会社です。フードロス削減アクションという取り組みを行っており、「家庭と畑のロスを削減できるミールキット」や、品質には問題ないのに一般的な流通の規格にあわないサイズなどの理由で販売することのできない「もったいない商品」を販売しています。フードロス通販の人気サービスとして知られています。

TABETE

まだおいしく安全に食べられるのに、「食品ロス」になってしまいそうな食事をレスキューできる「フードシェアリングサービス」です。店頭で売り切れないパンやお惣菜、予約のキャンセルが出てしまった食事、食材の端材でつくったオリジナル商品など、様々なおいしい食事が出品されており、「TABETEアプリ」から近くで助けを求めているお店の商品を検索、レスキュー価格でテイクアウトできます。フードロスアプリとして多くの人に利用されています。

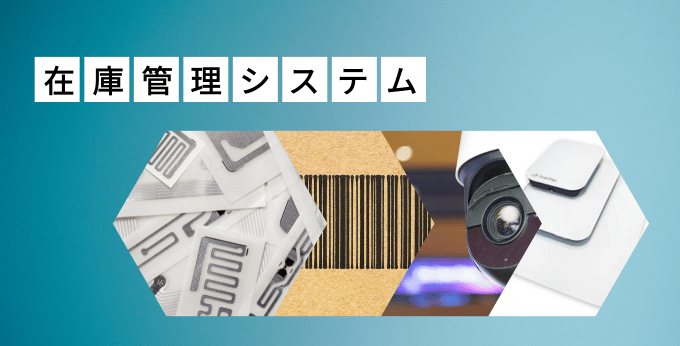

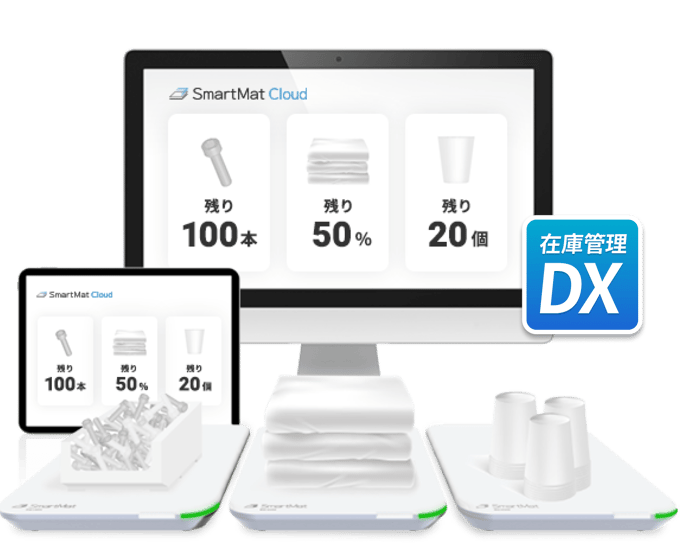

フードロス削減に役立つIoT在庫管理スマートマットクラウド

企業がフードロスを削減するためには、必要最低限の在庫を持つようにすることが重要です。そのためには、システム導入による在庫管理の自動化を進める必要があります。

事業所でのフードロス対策をさらに進化させるために、重量でリアルタイムの在庫を検知する「スマートマットクラウド」をご提案します。最新のIoT技術を採用したこのシステムは、在庫管理の自動化を実現し、効率的な運用と食品ロス削減に大きく貢献します。

主な特徴

-

リアルタイム在庫管理:

スマートマット上に置くだけで、在庫の重さを自動的に計測。冷蔵庫や倉庫内の見えにくい場所の在庫も正確にモニタリングできます。 -

自動発注システム:

在庫の減少や急激な変動を検知すると、事前に設定された基準に基づいて自動的に発注処理を行うため、過剰在庫や欠品のリスクを最小限に抑えます。 -

簡単設置・導入:

ケーブルレスで様々なサイズのマットが用意され、設置場所を選びません。既存のシステムともCSVやAPIで連携が可能で、スムーズな導入が実現します。 - スマートマットクラウドの機能を見る>>

導入効果

-

食品ロスの大幅削減:

過剰在庫の防止により、不要な廃棄物の発生を抑え、フードロス削減に直結します。 -

コスト削減と効率化:

自動化された在庫管理により、人的ミスや余分な発注を防ぎ、運用コストの削減と業務効率の向上が期待できます。 -

環境負荷の軽減:

廃棄物削減により、焼却や埋め立てに伴う環境負荷も低減。サステナブルな社会づくりに貢献します。

この記事を書いた人

スマートマットクラウド メディア編集部

スマートマットクラウド メディア編集部です。業務効率化や業務の課題解決などをわかりやすく解説します!

【スマートマットクラウドとは?】

スマートマットの上にモノを置き続け、重さで数を数えるIoTサービスです。

ネジなどの部品、副資材・仕掛品・粉モノや液体の原材料まで、日々の在庫確認や棚卸・発注まで自動化します。