在庫管理術

【図解】三現主義とは?意味・使い方・事例までわかりやすく解説

三現主義(英語:3 reality principle)とは、製造業や品質管理の現場で重視される「現場・現物・現実」の3要素を徹底し、問題を根本から捉える考え方です。本記事では三現主義の意味や使い方、トヨタの事例、五現主義との違い、さらには遠隔管理を可能にするIoT活用術などを解説します

三現主義とは?

三現主義の概要

三現主義(英語:3 Reality Principle)とは、現場・現物・現実の3つを重視し、問題を捉え、解決策を導くための考え方です。もともと製造業や品質管理の現場で発展した考え方で、多くの企業が取り入れています。

- 現場:実際の作業現場に足を運び、そこで起きていることを直接確認する

- 現物:トラブルが発生した部品や製品など、問題の“モノ”を実際に見る・触れる

- 現実:現場と現物を自分の目で確かめたうえで、今何が起きているか事実を把握する

簡単に言うと、まず第一に現場に実際に足を運び、現物を直接目で確認して、現実をしっかり踏まえてから物事を考え、問題を解決することが大切だということ。

オフィスの中、デスクの上で考えた理屈の上で正しいと思ったことは、実際の現場で起きていることとかけ離れていて、これでは問題の発見や解決をすることは難しいという考えが根底にあります。

三直三現主義とは?

三直三現主義とは、三現主義(現場・現物・現実)に「直ちに」という行動要素を強調した考え方です。具体的には、問題が起きたときや改善の必要があるときに、

- 直ちに現場に行く

- 直ちに現物を確認する

- 直ちに現実を踏まえる

という3つの「直ちに」と3つの「現」を組み合わせた行動を推奨します。

単に「現場を見に行く」・「現物を確認する」というだけでなく、「できるだけ速やかに実行する」ことを強く意識するため、より迅速かつ的確に問題を解決しやすくなります。製造業だけでなく、サービス業やオフィス業務の改善にも応用されている手法です。

三現主義と五現主義との違い【イラストで解説】

三現主義だけでは、具体的な課題や解決策がわかりにくい、三現主義は古いのでは?といった声から生まれたのが、五現主義です。

五現主義とは、三現主義の「現場・現物・現実」の3つの行動に、「原理・原則」の2つの行動を加えた考え方で、いわば三現主義の進化系。

- 原理:物事を成り立たせる法則や、それを起こすメカニズムを理解すること

- 原則:物事の決まりや規則を知っておくこと

この2つを加えることで、より優れた問題の解決や改善策を見出し、生産性を高め、品質の向上を達成することができます。

三現主義の使い方・事例【トヨタ・ホンダ】

三現主義を重要視し、徹底している企業の代表としてトヨタやホンダ自動車が有名です。他にも花王やセブンイレブンなど優良大手企業が、三現主義を実践し、大きな経営成果をあげています。

なかでもトヨタ自動車は、生産効率や品質管理の高さで世界的に知られており、その基盤として「三現主義」を徹底しています。現場を実際に見て問題を把握し、現物を直接触れて確認し、そこから得られる現実をもとに対策を考えるという流れは、トヨタ生産方式(TPS)の根幹ともいえる考え方です

自働化※

「異常が発生したら機械がただちに停止して、不良品を造らない」という考え方。

※トヨタではニンベンの付いた「自働化」という

JIT(ジャスト・イン・タイム)

各工程が必要なものだけを、流れるように停滞なく生産する考え方。

三現主義の実践ポイント

三現主義(現場・現物・現実)を実践する最大のメリットは、実際の状況を自分の目で確かめ、問題の原因や解決策を素早く把握できる点にあります。ただ現場を見るだけにとどまらず以下のポイントを押さえることで、三現主義の効果をさらに高めることができます。

リアルタイムで状況を把握

- 不具合が起きたらすぐ現場へ足を運び、リアルタイムで状況を把握する

- 報告だけを見て終わりにしない

現物を直接確認して触れる

- トラブルが発生した部品や製品、あるいは作業道具を自分の目で見る

- 外観だけでなく動作確認や使用感もチェックする

現実を正しく読み取る

- 現場で目にした事実を主観的な思い込みで決めつけない

- 言葉やデータ、写真など客観的な形で記録し、関係者と情報を共有する

現場でコミュニケーションする

- 作業者や担当者との対話を重視し、当事者の視点をヒアリングする

- 現場で気づいた疑問点をすぐに質問・確認することで、より正確な情報を得やすくなる

遠隔管理とデジタル活用

近年はリモートワークや分散拠点での勤務形態が増え、実際に現場へ行く機会が減少している事業所も多くなりました。そこで注目されているのが、AIやIoTを活用した「デジタルによる三現主義」です。

-

IoTセンサーやカメラの導入

-

現場に各種センサーやカメラを設置し、設備稼働状況や在庫量、温度・湿度などのデータをリアルタイムで収集。リモート環境からでも「現場・現物・現実」の情報を確認できます。

-

データの可視化と共有

クラウド上に集約されたデータをグラフやダッシュボードとして共有し、全員が同じ情報を参照できる環境を整えることで、現状把握や問題検出がスムーズになります。

-

ビデオ通話・AR/VR技術の活用

現場にいる担当者がリアルタイム映像を配信することで、離れた拠点にいるマネージャーやエンジニアが即座にアドバイスや指示を行えるようになります。AR/VRを使えば、さらに臨場感をもって現場を“体験”することも可能です。

こうした遠隔管理とデジタル技術を組み合わせることで、従来の三現主義で重要視されてきた「現場主義」を崩さずに、生産性や品質管理を高めることが期待できます。現場へ行くスピードや頻度を補完しながら、より正確なデータを得られるため、結果として問題解決の精度や効率が向上するでしょう。

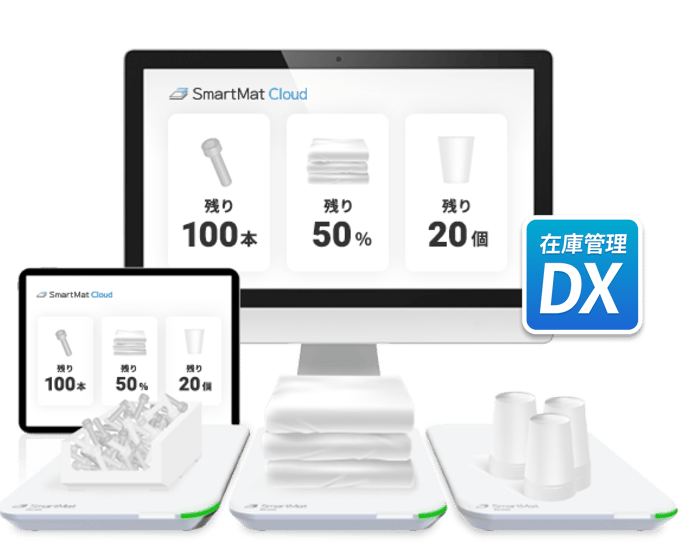

スマートマットクラウドで実践する“遠隔からの三現主義”

リモートワークの普及や分散拠点化が進む中でも、三現主義の考え方を実践し、課題を素早く見つけて改善を図ることが求められています。

そんな現場課題をサポートする一例として、重さで実在庫をリアルタイムに計測できる「スマートマットクラウド」があります。

下記のような仕組みを活用することで、遠隔管理と三現主義を両立しやすくなるでしょう。

-

重さで自動的に在庫を見える化

-

スマートマットを在庫の下に敷くだけで、重さから在庫数をリアルタイムに計測・記録できます。わざわざ目視で棚卸しをする必要がなくなり、“現場”と“現物”の状況を数値として瞬時に把握できるのが大きなメリットです。

-

遠隔地からも在庫状況をモニタリング

測定データはクラウドに自動送信されるため、離れた拠点でもウェブ上で状況を確認可能です。遠隔からでも必要な情報がすぐ得られるので、“現実”を正しく掴むために現場へ足を運ぶ頻度を最適化できます。忙しく複数拠点の在庫管理を担当する管理者にとっては、大幅な手間の削減にもつながります。

-

データ蓄積によるカイゼンの推進

-

在庫量や入出庫の推移が継続的に記録されることで、消費パターン・需要予測などが見える化されます。三現主義の“現場・現物・現実”の情報を、客観的なデータとして長期的に蓄積・分析できるため、現場で発見しにくいボトルネックやロスを洗い出して改善を図ることが可能になります。

-

導入のしやすさと汎用性

スマートマットはシンプルな構造のため、デジタルに精通していない現場でも比較的スムーズに導入できます。製造業の部品管理はもちろん、飲食店や医療現場、サービス業など、在庫を抱えるさまざまな現場で活用されています。

三現主義×デジタルで「現場力」を高める

三現主義を活かした課題発見と、デジタルツールによる遠隔管理を組み合わせることで、スピーディかつ効果的な業務改善が実現できます。

人が直接確認する価値と、IoTの力を使ったデータ収集を両立させることで、現場力はさらに高まります。もし「遠隔でも三現主義を徹底したい」「在庫管理や品質管理の精度を上げたい」とお考えであれば、スマートマットクラウドのようなソリューションを導入するのも一案です。

この記事を書いた人

スマートマットクラウド メディア編集部

スマートマットクラウド メディア編集部です。業務効率化や業務の課題解決などをわかりやすく解説します!

【スマートマットクラウドとは?】

スマートマットの上にモノを置き続け、重さで数を数えるIoTサービスです。

ネジなどの部品、副資材・仕掛品・粉モノや液体の原材料まで、日々の在庫確認や棚卸・発注まで自動化します。